2022年北京冬奥会的成功举办,让我不由想起了谷丙夫先生。自谷丙夫先生去世一晃近13年了,我一直很想他,尤其近日我对他的思念更加强烈。

早在20世纪80年代初,在国家体委宣传司工作的谷丙夫曾携带展品,到哈尔滨的黑龙江省展览馆举办过“全国首届体育收藏品的巡回展览”。当年我参加开幕式和观展,并与谷丙夫有缘相识。

1982年8月,全国集邮联第一次代表大会在北京召开,在选举产生的第一届理事会中,谷丙夫和我均当选为理事。1986年的第二届理事会上,谷丙夫当选为常务理事,我仍为理事。第三届理事会上,还在黑龙江工作的我,成为东北唯一的常务理事。第四届理事会期间的1997年,我调入全国集邮联工作。正是这种集邮结缘,让我和谷丙夫无论身处何地,因集邮结下的缘分与交往始终没断,而且联系越来越多、越来越密切。

在集邮联“一大”时,新中国第一位邮票设计家孙传哲也当选为理事。我在交流中得知,孙老设计新中国首套体育邮票竟然也与谷丙夫有关。1951年,谷丙夫还在《新体育》杂志工作,因第一套广播体操邮票设计事宜,他与孙传哲有过多次接触。当年按体操节拍动作分节,按四方连方式一套40枚的方案,实属一种大胆创新,这么多年过来,这套邮票奠定了中国体育专题邮票在纪念、特种邮票中的重要位置,是到迄今全套邮票枚数最多的一套体育邮票。提起这一话题,孙传哲先生和谷丙夫先生都感到十分欣慰。也就是从那时起,老谷就坚定地走上了体育集邮收藏之路。

老谷看到国家体委的一些司局处室随处都摆放着奖杯、奖牌、锦旗和各种纪念品。这些具有纪念意义的物品没有发挥出应有的宣传教育作用。在20世纪80年代中期,老谷抓住从体委宣传司调到体育文史委员会工作之际,组织人力将分散的奖杯、奖牌、锦旗等从各个办公室收集起来,进而进行分类整理。没过多久,一个名为“冲出亚洲 走向世界”的体育成绩展览在北京揭幕。在展品中,特别突出了中国奥运健儿在1984年洛杉矶奥运会上夺得的15枚金牌。这次展览引起了轰动,紧接着,他们先后在全国各地举办了21场巡回展出。

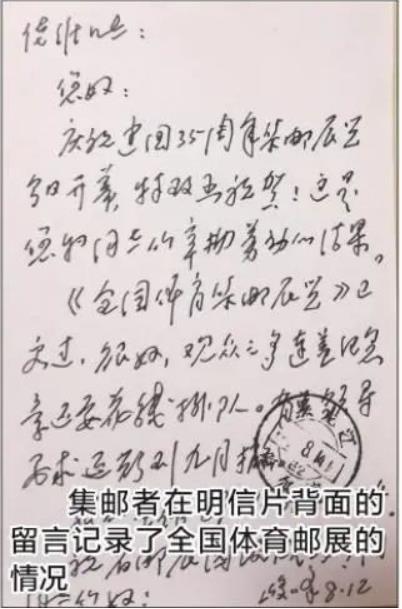

正是这个时期,老谷还开始筹划全国首届体育集邮展览。他知道我1983年就参与全国集邮展览工作,既担任过邮集展品征集员,又担任过全国邮展评审员。因此,他给我写信,让我帮助策划全国体育邮展的方案。遗憾的是,当北京举办“全国首届体育展览”时,我因在哈尔滨组织全省邮展未能赴京。好在朱俊峰等邮友给我寄回了邮展现场的纪念封和明信片。朱俊峰在“中国23届奥运会奖牌”纪念邮资明信片的背面写下这样一段留言:“佳维同志您好!庆祝新中国成立35周年集邮展览今天开幕,特致函祝贺!这是您和同志们辛勤劳动的结果。《全国体育集邮展览》已看过,很好。参观的观众之多,连盖纪念章都要花钱排队。有关领导要求延期到9月撤展。我的电话是89-0681-394。祝省展圆满成功!俊峰8.12。”这枚实寄邮资片正面销“北京1984.8.12”邮戳,背面盖有“哈尔滨1984.8.14”邮戳。

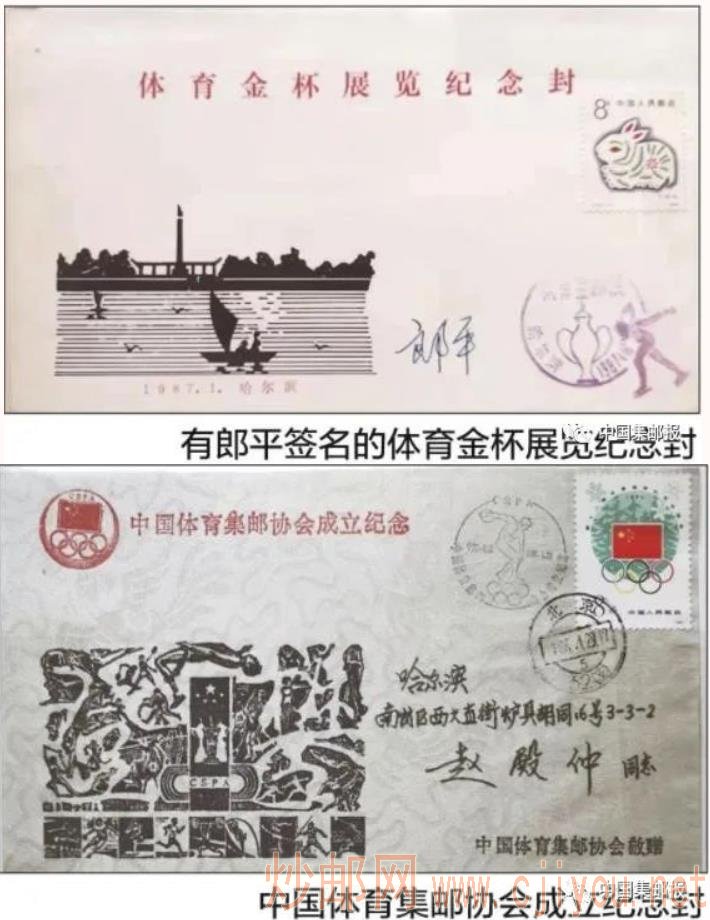

为了落实对萨马兰奇的承诺,当时老谷已经开始筹划组建中国体育集邮协会的工作。早在20世纪70年代初,谷丙夫与萨马兰奇就有了交往。作为世界体育记者联合会的发起国之一,中国体育记者协会曾派谷丙夫以代表的身份参加了在莫斯科召开的世界体育记者联合会成立大会。当时还是国际奥委会新闻委员会主任的萨马兰奇得知谷丙夫从1951年开始收集邮票,便主动与他交谈并交换体育邮票。当萨马兰奇得知中国没有体育集邮组织时,就极力建议中国考虑组建事宜。时任国家体委副主任的徐寅生把这项工作交给谷丙夫去做,让他把体育集邮组织建立起来。经过一段时间的筹备,全国第一个行业集邮协会——中国体育集邮协会于1986年4月29日在北京成立,萨马兰奇专程赶来祝贺,并在会上发表了热情洋溢的讲话。中国女排健将“铁郎头”郎平出任会长,谷丙夫担任副会长主持工作。

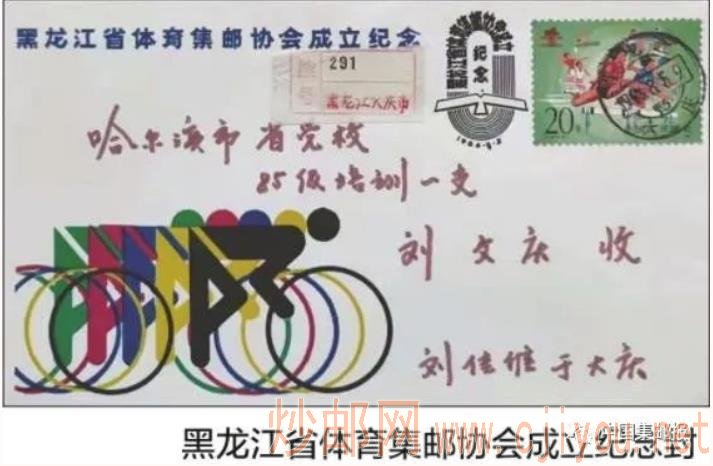

在中国体育集邮协会成立不久,第一个省级体育集邮协会——黑龙江省体育集邮协会率先成立,老谷和我为此做了大量积极的推进工作。1986年8月,黑龙江省第六届运动会在大庆举办,黑龙江省体育集邮协会宣告成立,同时举办了黑龙江省首届体育集邮展览。为此,我们特邀请谷丙夫、赫建华和秘书小于3人专程来大庆祝贺并给予指导。经老谷介绍,我得知赫建华不仅是新中国第一代女跳伞运动员,曾多次为国争光获得过好成绩,现任全国体育集邮协会秘书长的她和一同前来的秘书小于负责秘书处的日常工作。在大庆期间,我全程陪同老谷3人,他们所做的工作,给黑龙江集邮者留下了深刻的印象。在事后众多集邮者的邮文以及编排的邮集中,都留下了此次活动的印记,见证了这段体育集邮发展的历史。

此时,老谷与我持续热线联系。我不仅了解他们的行踪,经常收到他们的实寄封片,而且应邀到北京亚运村,还专门参观过筹建初期的中国体育博物馆,看到许多珍贵的体育藏品。说到这里,让我想起萨马兰奇曾送给谷丙夫的一本蓝皮邮册,册中有顾拜旦和历届国际奥委会主席画像的邮票。如今他们两位都已经仙逝,可留下来的类似珍邮藏品,称得上国家馆藏之物了。如今集邮者喜爱收集名人“签名封”的现象,应该与奥林匹克精神、与萨马兰奇倡导的将体育与集邮事业结合的理念都有着必然的联系,当然也与老谷一直在体育与集邮领域开展的一系列工作和努力有关。集邮者讲究一个东西的独特性、稀有性、权威性和延续性,其执着的追求绝不是一时的冲动,而应该是一种持久的追寻目标。这一观点,老谷在世时,曾在“奥运收藏及奥运文化的形成”讲座中多次强调过。

今天,每当我回忆起老谷,就会联想到他与萨马兰奇的故事,想起中国体育集邮协会,想起体育界中的诸多集邮者,想起集邮者中热爱体育专题的许多人。其中就有与我同是第一批国家级邮展评审员的周新民,我俩曾多次一同参加全国邮展的评审工作。还有酷爱体育集邮的专题邮集作者李静波,他曾骑自行车旅行全国各地,通过相关邮品组编组邮集参展,直至跨出国门,走出亚洲,走向世界,他的《自行车》专题邮集曾连续获奖,最终登上了奥运邮展的大舞台。说到体育集邮群体,我能如数家珍地列举许多事例。老谷在体育集邮领域更是赫赫有名,不仅成绩显著,人际交往也更广,其影响力、凝聚力更强,一度是集邮新闻媒体采访报道的热点对象。

谷丙夫不愧为中国体育集邮的一位领军人物,特别是中国体育集邮协会成立之后,他不仅履行着组织领导的职责,勇于担当,务实进取;作为全国集邮联理事、常务理事,他同样发挥了重要作用,以实际作为撑起体育集邮这杆大旗。

让我记忆犹新的是,在我国申办第十一届亚运会之际,在全国集邮联二届四次理事会上,老谷代表83位理事提出倡议,号召全国集邮爱好者为办好亚运会和亚运体育邮展做贡献。他和理事们的倡议得到全国邮友的积极响应,并用实际行动,促成了十一届亚运会国际邮展的举办,促成“特事特办”,不仅为亚运会发行了一套邮票,还为亚运邮展增发了一枚小型张。这枚《第11届亚洲运动会国际体育邮展》小型张是破例增发的,因此未能编入年度纪念、特种邮票发行计划,按照无编号邮票小型张发行。全国人大常委会副委员长、全国集邮联名誉会长朱学范当年还题写了“举办国际邮展,邮友全力支持”的题词,以示对亚运邮展的支持。数万名邮友也为邮展献爱心,开展了一系列助力活动。所有这些举措,为第11届亚运会以及国际体育邮展的成功举办起到了积极的推动作用,也为我国成功申办1996北京亚洲邮展创造了良好的基础。

1999年1月,中国体育集邮协会第二次代表大会在北京召开,我有幸代表全国集邮联参加了大会,见到参会的全体代表和应邀前来祝贺的嘉宾。当时老谷虽然已经退休,但仍然身体健壮,精神充沛,活力四射。我当时还见到著名的邮票设计家吴建坤、邮票印刷专家董纯琦以及前来祝贺的行业邮协的代表们,例如,煤炭集邮协会秘书长张强等人,场景至今仍历历在目。

进入新世纪,老谷仍然活跃在体坛邮苑中,他仍是媒体上经常出现的人物。记得《人民日报》海外版曾发表“五十春秋 奥运方寸”专访谷丙夫的文章;《中国集邮报》记者王宏伟也发表过“谷丙夫念念不忘萨马兰奇”的文章。在我担任主编的《中国集邮人物风采录》一书中,谷丙夫作为邮坛典型人物也被收录其中。

尽管老谷和萨马兰奇都已驾鹤西去,可奥林匹克精神仍然感染着世人,体育与集邮的有机结合依然焕发着生命力。方寸虽小,而“邮票大世界,集邮见精神”一直是集邮人前行的动力。

广大邮人一直深深怀念老谷和萨翁,他们的奉献众人不会忘记。在北京举办冬奥会之际,特以此文表达对他们的怀念,并希望更多的人爱上体育和体育集藏。

作者:刘佳维

来源:中国集邮报(邮发代号:1—164)

113