一、高校,你可不可以严谨一点?

近日,笔者在中国知网数据库中查阅文献过程中偶然发现一篇上海交大的硕士论文,题目叫《现货电子交易市场风险控制研究——以大圆银泰为例》。

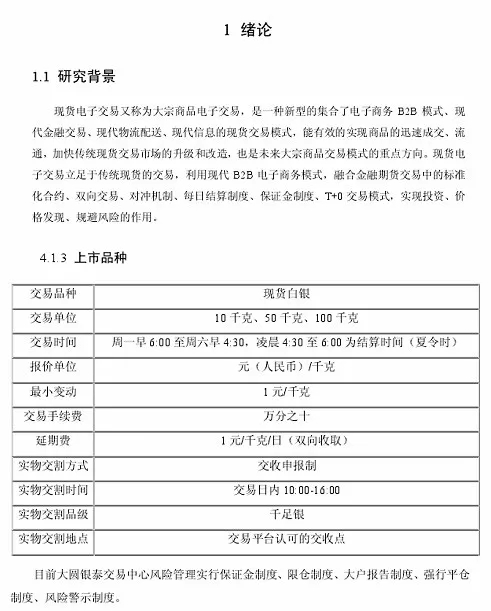

文章说,这家交易场所位于江苏省南京市,是一家具有贵金属电子交易资质的交易平台,以公平、公正、公开、诚信作为基本原则组织大规模的贵金属竞价交易、贵金属挂牌交易、贵金属回购交易,最大限度帮助相关企业完成套期保值、实现风险规避,为贵金属的快捷销售、迅速流通助力起航。

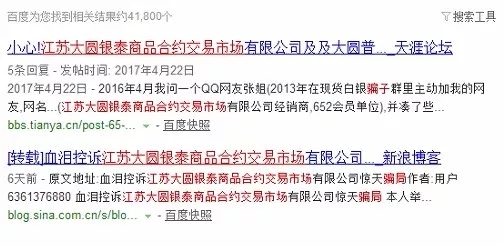

但是,在现实中,大家都知道,这篇文章所指的案例,网上的投诉相当多,百度搜索,显示有几万条相关投诉信息。

同时,论文所指的这家机构,诉讼纠纷也相当多。在中国裁判文书网搜索该机构,诉讼纠纷信息达6页之多。

近年来,一些地区为推进商品市场发展,陆续批准设立了一些从事大宗商品中远期交易等各种类型的交易场所(以下简称交易场所)。由于缺乏规范管理,在交易场所设立和交易活动中违法违规问题日益突出,风险不断暴露,引起了社会广泛关注。为防范金融风险,规范市场秩序,维护社会稳定,国务院在2011年底出台了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号),为了推动该文件的落实,2012年7月,国务院办公厅下发了《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号),这两个文件是国家对各类交易场所进行清理整顿的纲领性文件。这两个文件出台之后,国务院又建立了包括证监会、最高法、最高检在内的20多个部委组成的清理整顿各类交易场所部际联席会议制度,展开了一场轰轰烈烈的对各类地方交易场所的清理整顿工作。

2013年底,清理整顿工作告一段落,按照国务院38号文的规定,由各省级人民政府负责对辖区的交易场所进行管理。但近几年来,各省从各自的利益出发,大量批准设立各类交易场所,主要是以贵金属、原油、农产品等为交易对象的大宗商品现货交易场所。据不完全统计,目前国内经过省级人民政府批准的正规交易场所在一千家左右,那些没有经过批准的交易平台更是无法计数。经批准设立的交易场所虽然持有省政府或省政府相关部分出具的批文,具有形式上的合法身份,但有相当一部分交易场所在经营中严重违反了国务院38号文、37号的规定,造成了非常严重的社会稳定问题。

上海交大这这篇硕士论文指出,“现货电子交易立足于传统现货的交易,利用现代 B2B 电子商务模式,融合金融期货交易中的标准化合约、双向交易、对冲机制、每日结算制度、保证金制度、T+0 交易模式,实现投资、价格发现、规避风险的作用。”而这种交易方式,因为涉嫌非法期货交易,恰恰是政策法规明令禁止的交易方式。笔者粗略浏览了一下搜集到的部分论文的内容,文章涉嫌将国家明令禁止和清理的交易模式当成金融创新案例进行研究。这反映出某些高校的学生,老师缺乏对经济现象的基本了解,对国家政策法规的充耳不闻。

清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室31号文件指出,这种分散式柜台(OTC)交易的特征及违规问题如下:

(一)特征

分散式柜台交易是指交易场所以做市商的模式组织交易活动,即交易场所发展会员、会员又发展代理商和居间商,层层招揽客户,再由会员在交易场所发布的境外商品实时价格基础上加减一定点差提供买卖报价,与客户进行交易,本质上是会员与客户对赌,客户亏损即为会员盈利。此模式一般为杠杆交易,合约具有标准化特征。交易场所既不组织商品流通、又不发现商品价格,实为投机炒作平台。此种模式一般以贵金属、有色金属、原油、沥青、天然气合约为主要交易对象。

(二)违规问题

分散式柜台交易模式违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)关于不得采取做市商等集中交易方式进行交易,不得以集中交易方式进行标准化合约交易等规定。此外,其具备《期货交易管理条例》中“采用公开的集中交易方式以期货合约为交易标的”的期货交易特征,涉嫌非法期货交易。

当然,实践往往先于理论,很多花样百出的所谓创新,一般人往往也很难分清其本质。大学里的学生甚至学者,不了解经济现象的实际情况,是可以理解的。但是,自2011年以来,国家发布了一系列政策法规,中央电视台、中央人民广播电电台、第一财经、21世纪经济报道等媒体在重要时段,重要版面对商品现货交易场所清理整顿情况给予了长达几年的持续跟踪报道。在这种情况下,作为论文的写作者,指导老师,居然对这些情况没有一丁点了解,实在说不过去。这种盲目地闭门造车现象是不应该出现的。

不知道上海交通大学这篇论文的作者、指导老师、论文答辩小组的专家教授对这样一项研究究竟了解多少。这篇论文的指导老师是否真正给予过指导?答辩小组的老师对这篇文章的选题是否稍作过了解?

涉嫌将国家定性为违规甚至违法的交易方式,作为创新成果进行研究。这样的尴尬,笔者认为无论如何不应该在百年名校中出现。

出于好奇,笔者进行了进一步检索。发现将国家定性为违规甚至违法的交易方式作为创新成果进行研究的论文还不少,目前至少检索出6篇研究现货交易场所的论文存在这种情况,有几篇还是211、985高校的论文。

这种现象的出现,反映出个别高校对于学术研究的不甚严谨。我们的高校、教育主管部门、学位评定机构应该反思这一现象了。不能让校园内的这类所谓的“研究”成为校园外的笑话。

二、媒体,你可不可以严肃一点?

近日,笔者梳理近年来我国商品现货交易所的发展历程,在中国知网数据库查阅文献过程中偶然发现一篇关于现货商品交易所的报道,题目叫:中国商品交易的:世界级制度”。

然而,对于报纸报道的这项“世界级制度”,即现货连续交易制度,清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室31号文件指出,该模式具有以下特征和违规问题:

(一)特征

现货连续交易,或称现货延期交易、现货T+D,是一种杠杆交易,允许投资者通过每日支付一定费用将交割期限无限延后,并可以通过平仓离场免去交割,交易对象实际上市抽象出来的符号和合约,实践中交割率极低。该模式以采取集中竞价、连续竞价的交易方式成交,投资者的交易指令汇聚于交易场所,由交易场所按照一定的成交规则予以自动撮合配对。除允许无限延期交割外,该交易模式与期货交易极为类似。

(二)违规问题

上述交易模式违反了国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件关于不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易等集中交易方式进行交易,不得以集中交易方式进行标准化合约交易等规定。此外,其具备《期货交易管理条例》中“采用公开的集中交易方式以期货合约为交易标的”的期货交易特征。

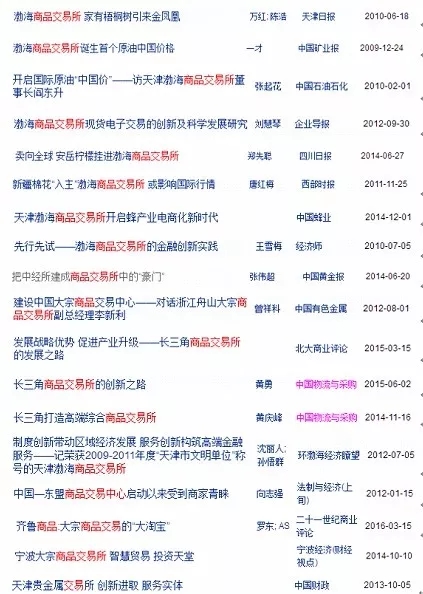

笔者进一步搜索,发现媒体关于商品现货交易所的夸张式报道还很多,标题一个比一个高大上,动不动就是诞生首个中国价格,打造定价权、促进产业升级、开启新时代等等。

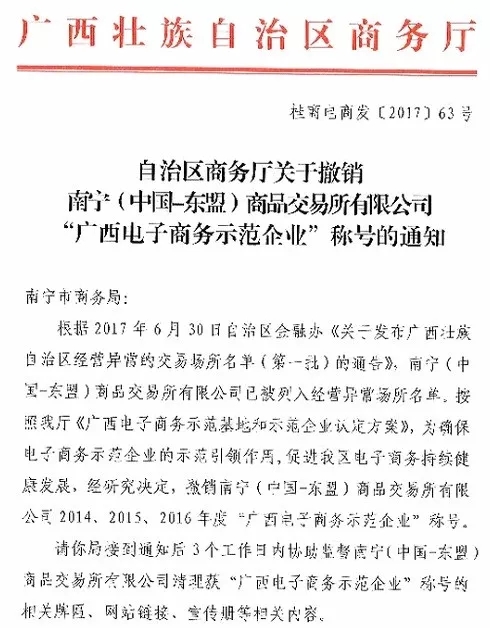

媒体在报道这些交易场所的时候,用尽了溢美之词。然而,现实中的一些交易场所却没有这么光鲜,网络上充斥着关于商品现货交易场所的投诉、诉讼甚至被立案侦查的消息。部分交易场所对实体经济所发挥的作用与媒体的报道简直是南辕北辙。

由于缺乏规范管理,在交易场所设立和交易活动中违法违规问题日益突出,风险不断暴露,引起了社会广泛关注。为防范金融风险,规范市场秩序,维护社会稳定,国务院在2011年底出台了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号),为了推动该文件的落实,2012年7月,国务院办公厅下发了《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号),这两个文件是国家对各类交易场所进行清理整顿的纲领性文件。这两个文件出台之后,国务院又建立了包括证监会、最高法、最高检在内的20多个部委组成的清理整顿各类交易场所部际联席会议制度,展开了一场轰轰烈烈的对各类地方交易场所的清理整顿工作。

2013年底,清理整顿工作告一段落,按照国务院38号文的规定,由各省级人民政府负责对辖区的交易场所进行管理。但近几年来,各省从各自的利益出发,大量批准设立各类交易场所,主要是以贵金属、原油、农产品等为交易对象的大宗商品现货交易场所。据不完全统计,目前国内经过省级人民政府批准的正规交易场所在一千家左右,那些没有经过批准的交易平台更是无法计数。经批准设立的交易场所虽然持有省政府或省政府相关部分出具的批文,具有形式上的合法身份,但有相当一部分交易场所在经营中严重违反了国务院38号文、37号的规定,造成了非常严重的社会稳定问题。

当然,实践往往先于理论,很多花样百出的所谓创新,一般人往往也很难分清其本质。个别媒体在报到时不了解经济现象的实际情况,是可以理解的。

但是,自2011年以来,国家发布了一系列政策法规,中央电视台、中央人民广播电电台、第一财经、21世纪经济报道等媒体在重要时段,重要版面对商品现货交易场所清理整顿情况给予了长达几年的持续跟踪报道。

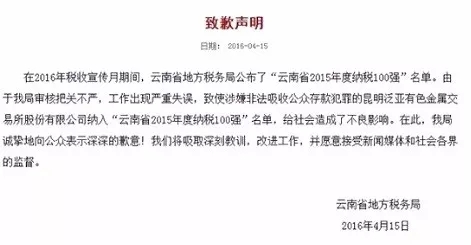

个别媒体在没有调查了解的情况下,就对部分交易场所进行连篇累牍地夸张式宣传,有的甚至将国家定性为违规甚至违法的交易方式,作为创新典型进行大肆宣传报道,这种做法不但可能对投资者造成误导,更破坏了新闻媒体的严肃性。笔者呼吁各类媒体在报道经济问题时多做些调查了解,以确保新闻报道的客观公正。当然,媒体如果能对之前的报道失误进行公开声明以正视听那就更好了。比如下面这位。

三、监管,你可不可以严格一点?

国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号,以下简称国发38号文件)发布已经整整六年了,但清理整顿工作至今仍未结束。这从一个侧面也反映出监管机构在执行国务院文件时有些不够严格。

这种不严格不仅仅表现在个别省市在清理整顿时间上的无限期拖延,还表现在个别省市在文件的执行上与国务院文件背道而驰。

以分散式柜台交易模式(OTC)为例,清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室31号文件指出,这种分散式柜台(OTC)交易的特征及违规问题如下:分散式柜台交易是指交易场所以做市商的模式组织交易活动,即交易场所发展会员、会员又发展代理商和居间商,层层招揽客户,再由会员在交易场所发布的境外商品实时价格基础上加减一定点差提供买卖报价,与客户进行交易,本质上是会员与客户对赌,客户亏损即为会员盈利。此模式一般为杠杆交易,合约具有标准化特征。交易场所既不组织商品流通、又不发现商品价格,实为投机炒作平台。

该文件同时指出,分散式柜台交易模式违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)关于不得采取做市商等集中交易方式进行交易,不得以集中交易方式进行标准化合约交易等规定。此外,其具备《期货交易管理条例》中“采用公开的集中交易方式以期货合约为交易标的”的期货交易特征,涉嫌非法期货交易。

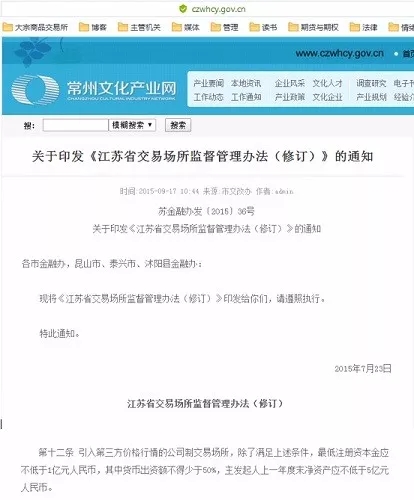

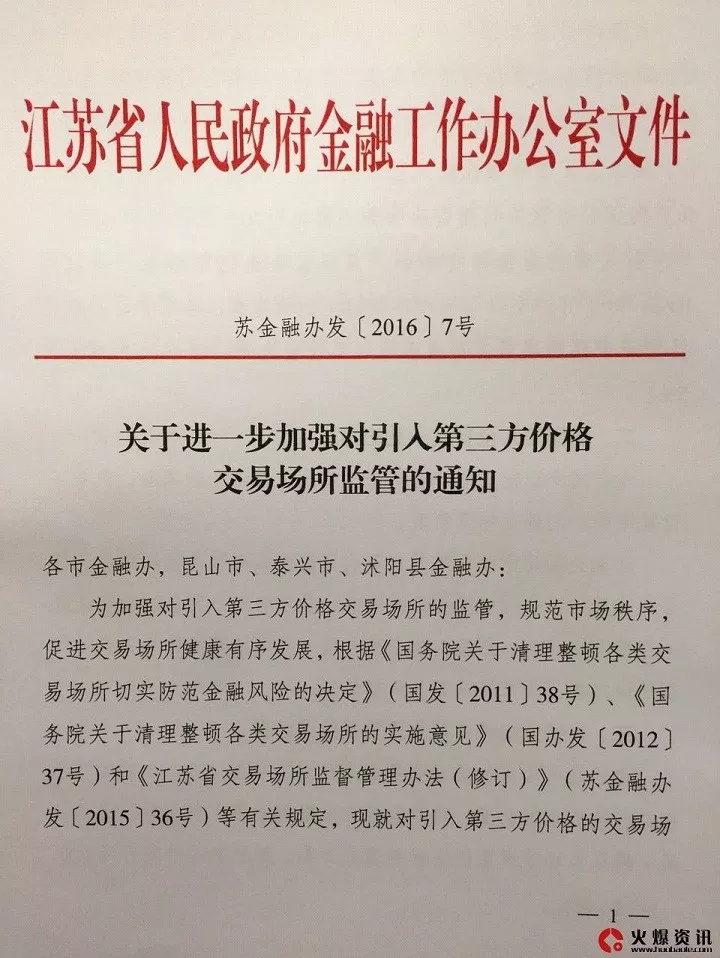

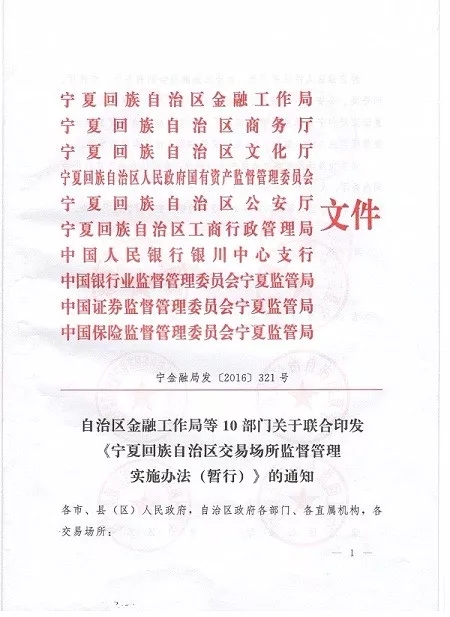

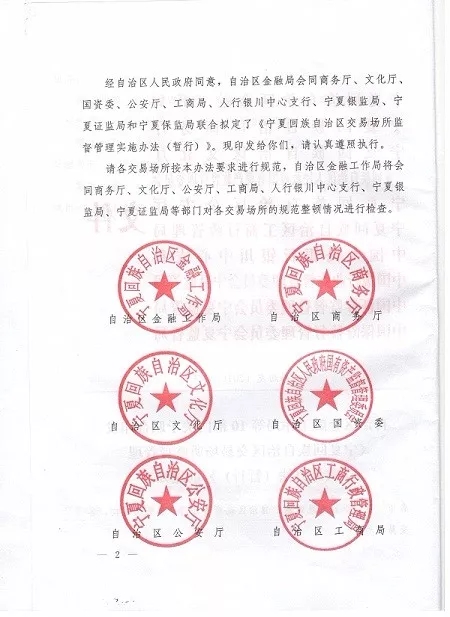

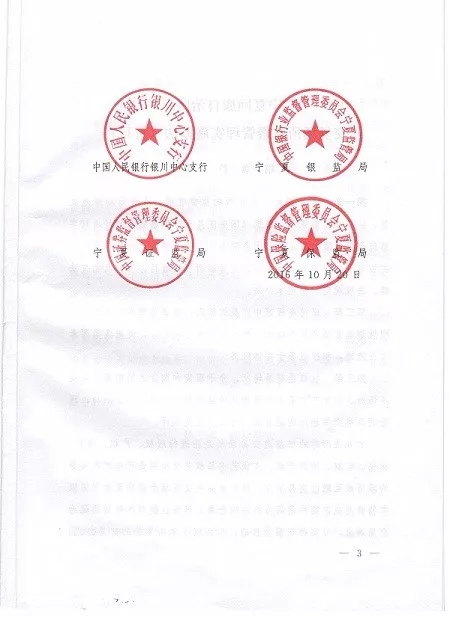

引入境外第三方价格,即使以实物交割为目的操作起来也不容易,更何况“以实物交割为名义”。实际运行中开展分散式柜台交易的很多交易场所演变成了纯粹的投机炒作平台,对实体经济没有积极作用,所以国务院文件明令禁止。不少司法裁判中法院也将这类交易认定法为非法期货,判定交易合同无效。但是,在政策执行中,个别省市曲解国务院文件,居然在其制定的规范交易场所文件中,出现认可这种交易模式的条款,不能不令人汗颜。个别地方制定的文件明显违反国发38号文件、国办发37号文件的要求以及商务部、中国人民银行、证监会以商务部2013年3号令的形式发布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》的规定。

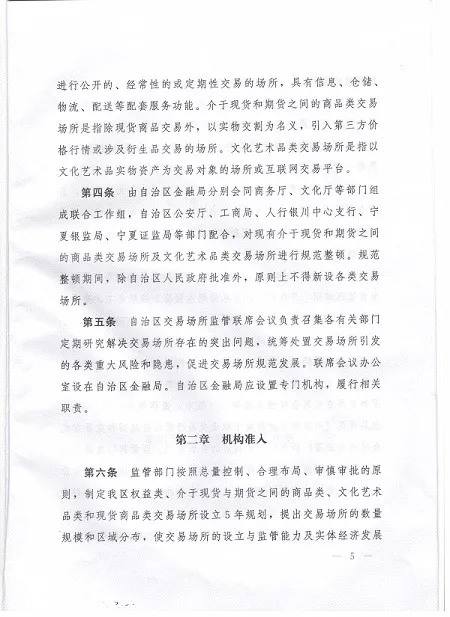

西部某地公布的盖有10个部门公章的交易场所监督管理实施办法中,明确指出:“介于现货和期货之间的商品类交易场所是只除现货商品交易外,以实物交割为名义,引入第三方价格行情或涉及衍生品交易的场所。”

接下来轻松一下,讲个笔者经历的故事:

笔者2011年参与筹建一家商品交易所,在对交易所进行定位时,和领导提出了“建设介于传统批发市场与期货市场之间的一种新型市场体”这一概念。有一次,笔者所在省的分管副省长在调研座谈会上问道:“这个新型市场体新在什么地方?”笔者支支吾吾也没说清楚。说来惭愧,经过这么多年的实践,到现在笔者也没搞清楚这样一种新型市场体究竟应是一个什么样的市场。期间,华东某省金融办一行到笔者所在单位考察,笔者接待他们时也对这一定位进行过介绍。

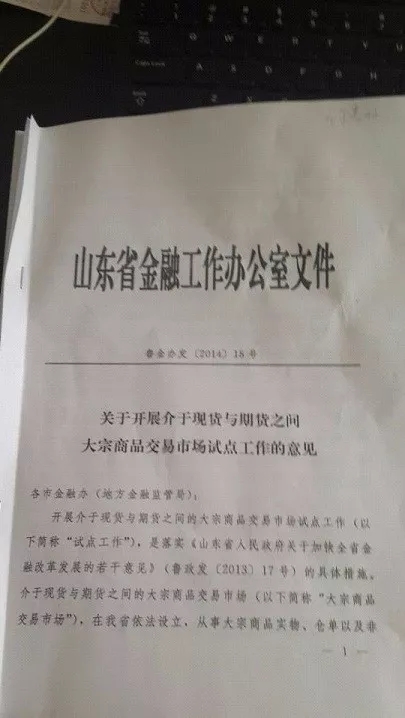

据笔者了解,华东某省在2014年提出了开展介于现货与期货之间大宗商品交易的试点。坊间传说这个思路是他们省很懂金融的领导提出来的,但笔者觉得这应该不是坊间所说的那位领导的主意。因为据笔者了解,坊间所说的那位领导,应该是真正懂现代金融的。

现在,华东某省的这个意见发布已经3年了,不知道他们试点得怎么样了?

170